《Adv. Funct. Mater.》:基于3D打印两性离子凝胶微晶格的主客体一体化超级电容器用于先进储能

Host-Guest All-in-One Supercapacitors Enabled by 3D-Printed Zwitterionic Gel Microlattices for Advanced Energy Storage

Jian Meng, Zhenjiang Tan, Yang Chen, Wei Fan*, Chao Zhang, Le Li*, and Tianxi Liu*

Adv. Funct. Mater. 2025, DOI: 10.1002/adfm.202520575

随着便携式与可穿戴电子设备的快速发展,微型储能系统不仅需要在常规条件下实现高效能量存储,还必须在极端环境中保持稳定输出,这已成为衡量其综合性能的重要指标。传统的“三明治”构型电化学储能器件在反复机械应力作用下,常出现不可逆形变、层间滑移或分层等问题;同时,电极与电解质之间的界面结合力较弱,导致较高的界面电荷转移电阻,进而削弱了电化学性能和结构稳定性。相比之下,一体化超级电容器(ASC)因其电极/电解质的高度集成结构,展现出优异的结构稳定性与柔性潜力。然而,传统平面型ASC受限于低活性物质负载和有限的面能量密度,难以兼顾高能量输出与结构可靠性。迄今为止,这一瓶颈仍未得到根本性突破。因此,发展新一代ASC亟需一种兼具高电极负载、高电荷传输效率与高环境适应性的可定制化结构策略。

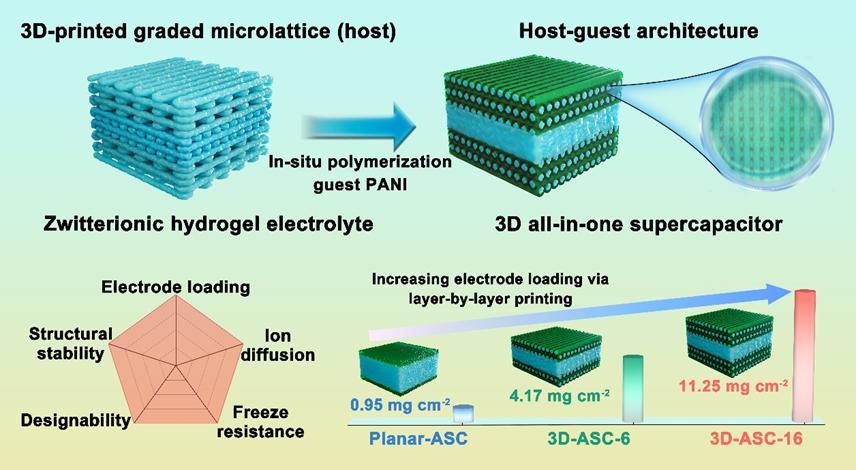

针对上述挑战,江南大学化学与材料工程学院刘天西教授课题组提出了一种电极–电解质一体化的主客体三维超级电容器(3D-ASC)。研究团队首先利用墨水直写3D打印技术,构筑了具有梯度微晶格结构(中央致密、上下疏松)的两性离子水凝胶电解质作为“主体”框架。随后,在其骨架上原位聚合“客体”聚苯胺(PANI)电极,形成了电极与电解质紧密耦合的主客体结构。与传统平面型ASC不同,该3D主客体设计显著扩大了电极–电解质的有效接触界面,实现了超高的活性物质负载(PANI负载量达4.17 mg cm⁻²),同时保持较短的电子/离子扩散路径与较低的界面阻抗。此外,3D微晶格水凝胶框架在充放电过程中可为聚苯胺的体积膨胀/收缩提供缓冲空间,有效分散局部应力,显著提升了器件的结构稳定性与循环寿命。得益于这一创新的主客体集成设计,3D-ASC 实现了高达453.7 mF cm⁻²的面积电容和40.3 µWh cm⁻²的能量密度,性能较传统平面ASC提升约12倍。同时,该器件表现出优异的循环稳定性(10000次循环后容量保持率近100%)与卓越的超低温耐受性(可在−60 °C下稳定运行)。该研究提出的以电解质为核心的结构设计理念,为高性能柔性储能器件提供了全新思路,展示了3D打印与主客体协同策略在高能量密度与极端环境适应性储能系统中的巨大潜力。

本论文第一作者为化工学院博士研究生孟健和本科生谭振江,通讯作者为李乐副教授、樊玮教授和刘天西教授。

论文连接:https://doi.org/10.1002/adfm.202520575